Мы предполагаем, а бог располагает. Поэтому пусть позже, чем был готов отчет, но все же.

День четвертый. Кижи-Петрозаводск.Онежское озеро немного штормило еще накануне. Мы гадали, какая будет погода в Кижи, утешая себя тем, что без дождя приключения не приключения. Пассажиры бодрились предстоящим ранним завтраком (у первой смены в 6.30), видимо поэтому дискотечный шум был дольше обычного. Так же обсуждалась полезность/неполезность дополнительной экскурсии "Кижское ожерелье", где дополнительным аргументом стал возможный завтрашний дождь, а катер экскурсии с закрытым верхом.

Но утро принесло хорошую погоду и прекрасный вид за бортом.

Череда маленьких зеленных островков... но почему то фантазировалась красота этих мест золотой осенью или ранней весной. Наверное потому, что для фотоаппарата вся эта красота сливалась с зеленую полосу. Все же еще долго развиваться технике, чтобы передать то, что видит глаз. Только детали.

Кижи напоминает макет игры "Древняя Русь" в натуральную величину. Все предметы аутентичные, но собраны в одно место. С воды это очень чувствуется. Но сойдя на берег, и окунувшись, почти совсем отходишь от подобных мыслей.

Мы пришвартовались третьим теплоходом, и после нас еще два. Людей было много, методисты активней, чем на других стоянках, бегали с табличками, распределяли людей на доп. и основную экскурсии. Немного потоптавшись у карты, мы все таки отправились в путь.

Распределение по группам и "выдача" экскурсовода чем-то напомнила "таможенный" контроль между Гонконгом и материковым Китаем. Вроде одна страна, но из-за закона, прозванного "2046" (знаменитый фильм Карвая назван именно так в честь этого события), китайцы и гонконговцы ходят друг к другу в гости по визе. Узкие врата-калитка, отсчет по 28 человек и быстро вперед, не задерживаясь - сзади пассажиры пяти теплоходов.

Но, к чести организаторов Кижи, схема отработана предельно четко. Уже через 15-20 минут группы теряются в пространстве, столкновения редки, а если внимательно слушать экскурсовода, то и вовсе никого не замечаешь.

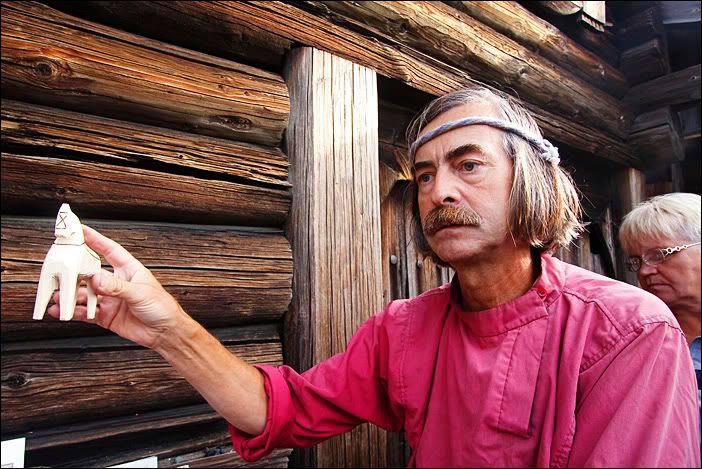

Нам досталась очень милая, молодая девушка, которая не только интересно рассказывала об архитектуре, деревянном зодчестве, но так же разбавляла свой рассказ обычаями, приметами и нравами того времени. Вот казалось бы, обыкновенная баня, даже внутри мало чем отличающаяся от современной (ну стены деревянные, но парилка, предбанник и т.д. - все то же построение), но если рассказать о девичьих гаданиях, приметах, банниках (домовые бани), то можно и около банки постоять с интересом.

Особо хочется отметить церковь, из окна которой сделана следующая фотография.

Опять таки, в круизе больше сравниваешь не с большим опытом прошлых лет, а именно с круизным опытом, т.е. с Валаамом и Свирским монастырем.

Небольшая, деревянная, внутри не так много места, и ты представляешь, как жители небольшой деревни, где все друг друга знают, приходили сюда по воскресеньям и праздникам. Как радовались на свадьбах и горевали на отпевании. Как оставляли за порогом все деревенские конфликты, как девушки бросали тайные взгляды на молодых парней.

Ощущение интимности, создающая ся небольшим помещением, и намоленности достигла своего пика, когда вышел небольшой хор в три человека. Как они спели! Чисто, красиво, на три голоса. Вся наша группа замерла от восхищения.

А в отличие от валаамского хора с их, как они называли, "концертом", они не предваряли длинным рассказом, не просили денег ни перед, ни после. Появились, спели и исчезли. Потом долго в сердце звенел их небольшой распев. Я бы и дольше послушала.

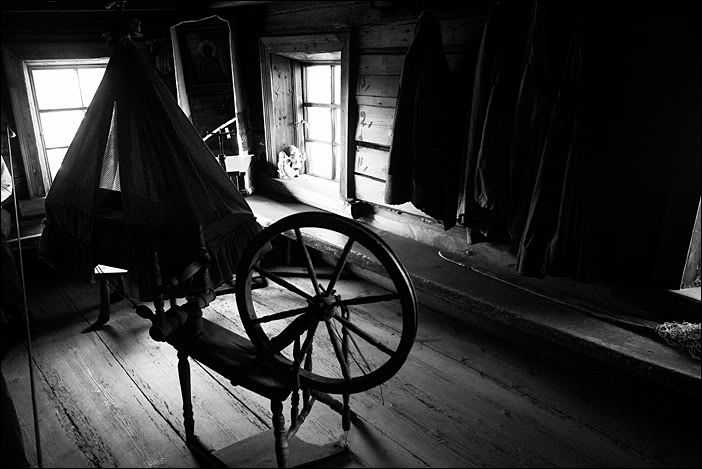

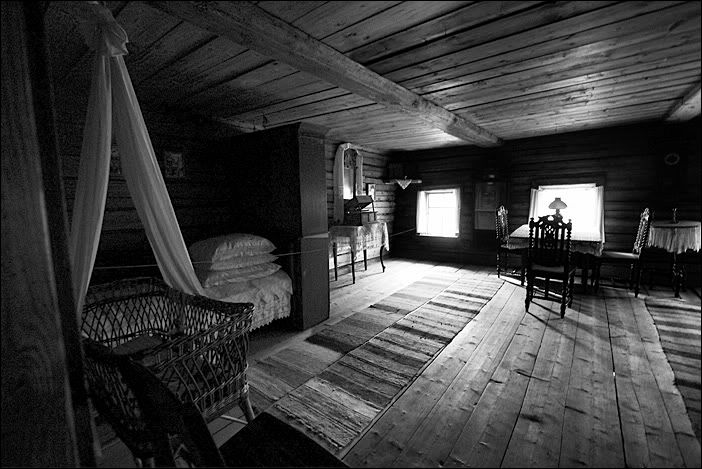

Зашли мы и в большой, крестьянский дом. Самобытность и аккуратность хранителей чувствовалась в каждом предмете, хотя и понимал, что дом не является отдельным произведением, а скорее похож на книгу маститого писателя под названием "Избранное".

И, конечно, не обошли вниманием современное деревянное искусство по древним рецептам.

Плотная, но не долгая экскурсия подошла к концу и мы смогли сами прогуляться по небольшому острову, поговорить с местными, просто посмотреть на все с других, не экскурсионных сторон.

Пожалуй, только Кижи и Свирmстрой из всех стоянок, полностью соответствуют тому времени, которое на них выделено в круизе. Меньше - не было бы время на самостоятельную прогулку, а больше - не знал бы чем себя занять, кроме как просто наслаждение окружающей природой (Кижи) или благостью (Свирский монастырь).

Последний взгляд на Кижи, и мы отправляемся дальше.

Погода стала немного портится, но мы как-то и не возражали. Небольшой шторм, небольшой дождик... А вскоре за бортом показался Петрозаводск, чем-то напоминающий одни из берегов Севастополя.

Конечно, мы предпочли прогулке по городу экскурсию на Кивач. теплоход наш был единственным, автобусы были только наши. Мы вышли в первых рядах и удалось занять удобные места - первый ряд с обзором в водительское окно. Но за окном был дождь.

Экскурсовод Вера Ивановна была активна и задорна, как пионервожатая или комсорг. Эта характерная черта видимо является отправной точкой для рассказа о родном городе и окрестностях. Поэтому, в автобусе мы прослушали рассказ о количестве безработных в городе, новом мэре, сколько денег он выделил на ремонт дорог, сколько отремонтировал, и что все ждут отчета об "освоенной" части средств. Так же узнали о количестве вузов, студентов, проблемах тех, кто ездит на работу из пригорода и прочее. Хотя хотелось больше услышать об истории города, климатических особенностях, и вообще о Карелии.

И только когда мы далеко отъехали от города, и ужасно хотелось заснуть, Вера Ивановна начала рассказывать о Киваче и Державине. Но, надо отдать ей должное, по приезду на водопад, она оставила нас один на один с водопадом, указав где музей, где что, но оставив посещение других мест на наше усмотрение.

Почему это хорошо? Да потому что на Киваче хочется побыть дольше, а не почти час, за который не успеваешь насладится красотой, и идти в музей не хотелось. Ограниченные временные рамки ощущали почти все (а на Кивач поехали 90% всех пассажиров). Под небольшим дождиком, придающим дополнительную краску, почти 300 человек толкались, ругались за лучшее место для фотографирования. Взрослые с детьми суетились еще больше, опасаясь (вполне оправдано, ведь скалы и скользко) за своих детей.

Водопад Кивач невероятно красивое место, и как было бы хорошо, если бы туда привозили хотя бы на 2-3 часа. Чтобы можно было спокойно пройти от начала водопада до его окончания, чтобы просто посидеть на камушке послушать шум воды. Чтобы успеть прогуляться по окрестностям заповедника, зайти в музей. Чтобы была временная возможность развести группы по очереди в разные места, а не вываливать на небольшой берег 300 человек.

Но, все было очень быстро. На некоторые удобные для фотографирования точки выстроилась очередь, по всем ее советским законам: "Вы уже сфотографировались, дайте другим" и "Вас тут не стояло".

Но все равно, Кивач очень красив и своенравен. Краски этого места требуют особого подхода, и когда я поеду туда в следующий раз, я знаю как и что там можно снимать. Но в этот раз все происходило почти наугад.

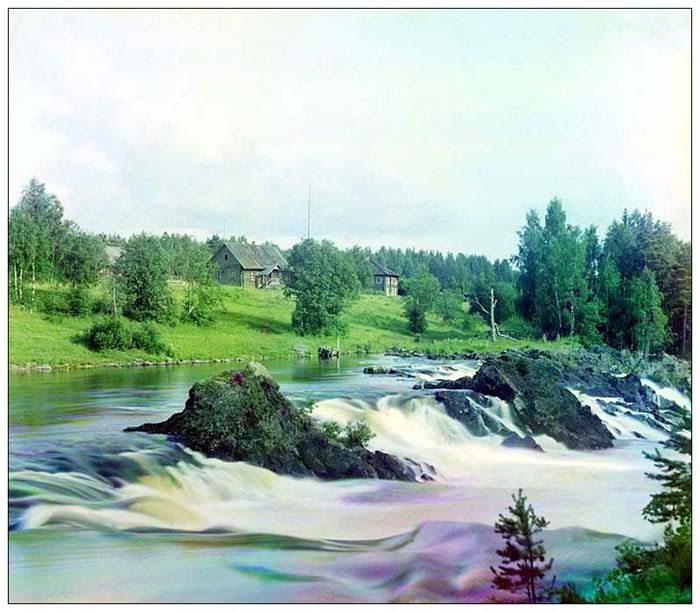

И как же все таки отличается водопад от того, что описывал Державин и снимал Прокудин-Горский (фото датируется примерно 1912 годом). Тогда водопад действительно разбивал бревна в щепки, а человек погибал в его водах.

Из-за гидроэлектростанции упал не только уровень воды, но и скорость водопада (до 66 м³/с). При рассмотрении старых фотографий видно, что ширина уменьшилась - примерно до большого камня на фото, а там где была трава теперь бегают туристы. Домов нет, берега заросли лесами.

На обратном пути дождик почти прекратился. Нас завезли в магазин (экскурсовод не скрывал, что у турфирмы с этим магазином договор) за традиционным "Карельским бальзамом". Немного прогрузили долгой информацией о памятнике Ленина, и привезли на причал.

Времени оставалось в обрез, и к сожалению, до знаменитого памятника из трубочек мы не дошли. Да и город толком не видели.

Быстро ошвартовавшись мы отплыли от Петрозаводска и в сопровождении чаек отправились дальше.

PS если успею доделать домашние дела, сегодня ночью закончу обзор.

726

726

28

28

28

28

4330

4330

28

28

28

28

18

18

69

69

28

28

28

28